La alimentación infantil en Estados Unidos atraviesa una crisis silenciosa. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), apenas el 49 % de los niños entre 1 y 5 años consume verduras todos los días, y más del 50 % toma bebidas azucaradas al menos una vez por semana.

Estos datos, recogidos en el informe Early Childhood Nutrition Report 2025, confirman que los hábitos alimentarios de la primera infancia están muy lejos de las recomendaciones de salud pública. El problema no es solo nutricional: afecta el desarrollo físico, mental y emocional de toda una generación.

La evidencia muestra que una dieta pobre en frutas, verduras y proteínas de calidad, combinada con un alto consumo de productos ultraprocesados, aumenta el riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, déficit de atención, ansiedad y bajo rendimiento escolar.

Mas aun, en mayo de 2025, la Casa Blanca presentó el informe MAHA – Make America Healthy Again Report, elaborado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y la MAHA Commission. El documento busca explicar por qué, pese al desarrollo económico del país, uno de cada cuatro niños estadounidenses sufre una enfermedad crónica antes de los 10 años.

El MAHA Report identifica cuatro causas principales:

1. Dieta inadecuada y exceso de ultraprocesados.

2. Exposición a contaminantes ambientales.

3. Sedentarismo, estrés y falta de sueño.

4. Sobre-medicalización.

El informe propone más de 120 acciones, desde reformar los menús escolares hasta restringir ciertos aditivos alimentarios, promover la actividad física y estudiar los efectos de los microplásticos. Aunque su alcance es ambicioso, expertos advierten que carece de financiamiento estable y depende de la cooperación entre estados y empresas.

A pesar del enorme volumen de datos sobre nutrición infantil, persisten vacíos de conocimiento que impiden actuar con precisión. Algunos puntos críticos son:

– Seguimiento a largo plazo. Se necesitan estudios longitudinales, es decir, investigaciones que sigan a los mismos niños durante varios años. Esto permite ver cómo los hábitos alimentarios en la infancia afectan la salud en la adolescencia y adultez.

– Desigualdad y cultura alimentaria. Faltan estudios que comparen hábitos entre distintos grupos sociales, étnicos y regiones del país.

– Publicidad y mercadeo digital. La exposición a mercadeo de comida chatarra en redes sociales y videojuegos está poco estudiada.

– Interacción entre factores. Se requieren investigaciones que integren nutrición, sueño, estrés, microbiota intestinal y salud mental infantil.

Políticas y avances recientes

La nueva regla del USDA (2024) exige que todos los programas de alimentación escolar cumplan con las guías dietéticas nacionales a partir del ciclo 2025-26. Paralelamente, California aprobó una ley que eliminará gradualmente los ultraprocesados de las escuelas antes de 2035.

A nivel federal, el gobierno impulsa acuerdos con cadenas de restaurantes para ofrecer menús infantiles más saludables. Son pasos importantes, pero aún aislados: las brechas entre políticas y práctica cotidiana siguen siendo grandes.

Hacia una mejora real: recomendaciones

Como sociedad, debemos ir más allá de las campañas de “comer sano” y pasar a una acción coordinada que abarque familia, escuela, industria y gobierno. Estas son recomendaciones clave basadas en la evidencia disponible:

1. Reformar el entorno escolar

– Garantizar menús con frutas, verduras, granos integrales y proteínas magras.

– Evaluar el cumplimiento estatal de los nuevos estándares del USDA.

– Limitar la venta de bebidas azucaradas y snacks en los centros educativos.

2. Educar a familias y cuidadores

– Promover talleres prácticos sobre compras, preparación y conservación de alimentos saludables.

– Incorporar educación alimentaria desde el preescolar.

– Favorecer la cocina en casa frente al consumo de productos listos o ultraprocesados.

3. Regular el mercadeo dirigido a niños

– Restringir la publicidad de alimentos con bajo valor nutricional en medios y plataformas digitales.

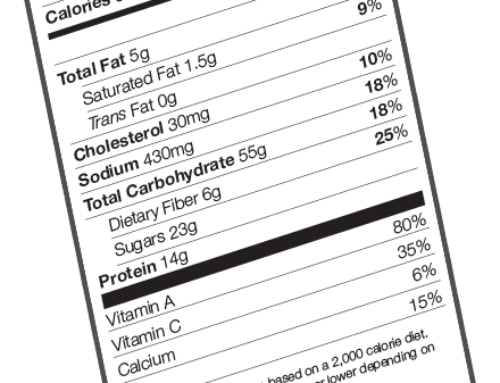

– Exigir etiquetados claros y sencillos sobre azúcares, sodio y aditivos.

4. Impulsar investigación independiente

– Financiar estudios longitudinales sobre dieta y desarrollo infantil.

– Evaluar el impacto real de las políticas alimentarias por región.

– Analizar los efectos combinados de nutrición, ambiente y estrés infantil.

5. Fomentar alianzas público-privadas

– Integrar productores locales, escuelas, medios y empresas en programas de alimentación sostenible.

– Incentivar a la industria a reformular productos y ofrecer opciones nutritivas accesibles.

Conclusión

La alimentación infantil refleja las prioridades de una sociedad. Hoy, la evidencia muestra que la infancia estadounidense se alimenta de exceso y carencia a la vez: exceso de azúcar, sodio y calorías vacías; carencia de nutrientes esenciales, tiempo familiar y políticas coherentes.

El MAHA Report (2025) fue un primer intento de reconocer esta realidad, pero el reto recién comienza. La ciencia tiene la tarea de llenar los vacíos de conocimiento, y los medios —incluidas las revistas especializadas— debemos transformar esa evidencia en conciencia pública.

La salud de los niños es el mejor indicador del futuro de una nación. Mejorar su alimentación no es un gesto individual: es una política de Estado y un compromiso social.